Farah Wardani bukan polisi skena. Ketika membahas skena seni, sulit untuk menghindari membicarakan anomali bernama polisi skena ini, atau bisa disebut juga sebagai gatekeeper (extreme edition). Sekompi polisi skena alias abang-abangan ribet biasanya patroli ketika pembicaraan tentang karya dan ekosistemnya digelar. Diandaikan selayaknya polisi, karena tindakan-tindakan mereka kebanyakan berusaha keras menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat skena, tetapi, dengan pengertian kesenian dan kebudayaan yang mereka atur seenak udel.

Fenomena gokil yang biasa terjadi adalah para medioker atau kurang-dari-medioker atau malah poser (massa ikut-ikutan karena fomo dan sebagainya) yang tidak mendalami skena secara khusyuk dan dedikatif akan dipinggirkan dari masyarakat skena. Polisi skena menjadi seolah-olah otoritas tunggal yang menyeleksi (baca: menghegemoni) apa yang bisa masuk skena atau tidak, menaati tata tertib skena atau tidak. Di peristiwa gontok-gontokan budaya ini, perbincangan tentang karya seni dikerdilkan menjadi sebatas kosmetik atau fesyen arena sosial (biar tidak ditendang polisi skena ke luar), bukan sama sekali berupa percakapan kritis dan ruang berbagi pengetahuan.

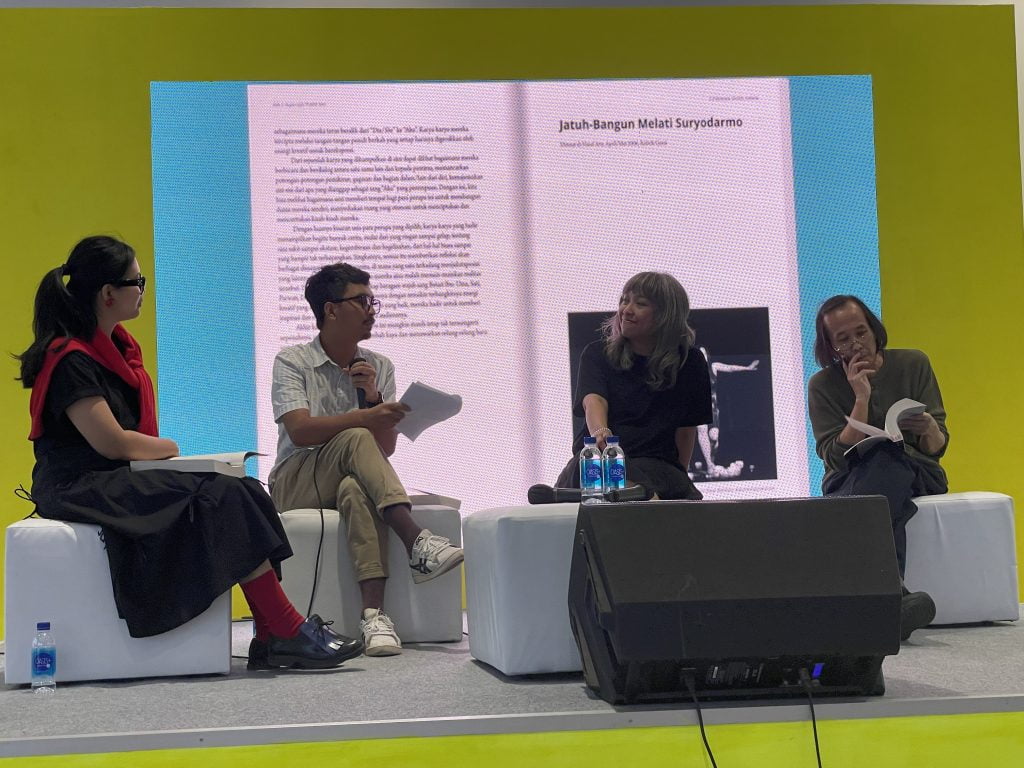

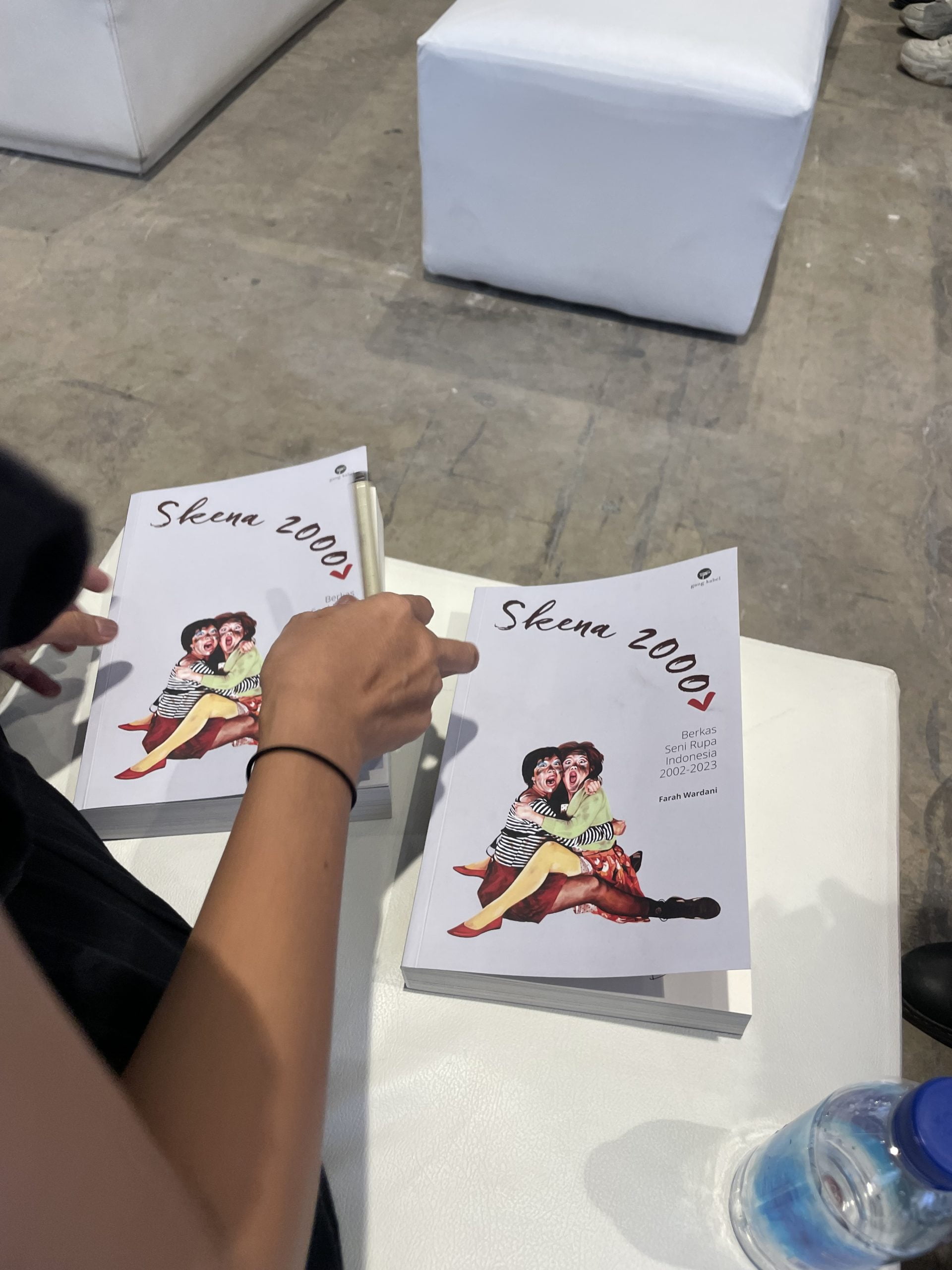

Farah Wardani, kendatipun ia melakukan kerja-kerja polisi skena (mengamati dan mengulas skena atau ekosistem seni rupa pasca-Reformasi) dalam buku Skena 2000>: Berkas Seni Rupa Indonesia 2002 – 2023, argumen-argumennya tidak didaratkan pada snobisme dangkal, melainkan pada sebuah pelacakan atas perkembangan dan pengembangan seni rupa kontemporer Indonesia pasca-Reformasi. Buku ini membawa kita kepada fragmentasi catatan-catatan kritis Farah Wardani selama dua dekade lebih sebagai palugada (apa lu mau, gue ada) seni terhadap infrastruktur seni pasca-Reformasi.

Buku 532 halaman ini memuat 94 catatan pilihan yang terkategorikan ke dalam tiga bab besar. Rupa-rupa Praktik Seni. Ruang, Pelaku, Jejak dalam Ekosistem Seni. Kajian. Ditambah esai pengantar dan prolog. Ketiga bab itu tidak berusaha merangkum total dua dekade lebih perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia pasca-Reformasi, melainkan memberikan catatan yang fragmentaris sebagai “berkas yang dapat dimaknai atau dipertimbangkan kembali untuk menengok ke belakang atau melihat masa depan”.

Bentuknya yang bukan riset sistematis-metodologis-kakuis di sini menguntungkan, khususnya berkaitan dengan kecairannya sebagai dokumen historis, dan bukan tipe-tipe teks yang ngedokem dalam kubangan gelap waktu, yang pada saat tertentu akan haus relevansinya.

Catatan-catatan skena Farah Wardani merekam perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia pasca-Reformasi yang pertanyaan-pertanyaan tentangnya berpusar pada relasi antara seni dan kondisi sosial-politik masyarakatnya.

Kelenyapan rezim otoriter Orde Baru beserta perangkat ancamannya yang menginterupsi ruang-ruang publik dan ekspresi seni juga telah membuka peluang bagi hilangnya apa yang disebut Farah Wardani sebagai “risiko berkesenian” atau kesadaran seniman atas risiko ketika seni dihadapi oleh rezim pemerintahan otoriter. Hal ini yang kemudian memunculkan “risiko” baru, yaitu ketika para seniman “bebas” membuat apa saja, bahkan hal-hal “sepele”, yang perlu dipertanyakan kembali.

Sebagaimana yang dicatat Farah Wardani dalam salah satu tulisannya yang berjudul Seni Rupa yang Dipaksa Bekerja Terlalu Keras (hlm. 299 -306), praktik seni rupa kontemporer pasca-Reformasi itu juga menimbulkan pertanyaan tentang nilai karya seni dalam dua sektor yang selalu berelasi (baca: berbenturan dan bersitegang) dalam infrastruktur seni, intelektual dan pasar. Yaitu, tentang bagaimana seni rupa harus dinilai saat ini.

Perbenturan keduanya adalah salah satu fenomena yang sangat menonjol dalam perkembangan seni rupa kontemporer sejak Reformasi, terutama di awal milenium baru, yaitu “pasar dan industri serta isu keterlibatan seniman dan peran seni rupa dalam menjadi sarana perubahan atau perkembangan sosial budaya”–kontroversi menyelimuti keduanya dengan perdebatan soal pasar wacana dan wacana pasar yang marak sekitar 2002 yang menggambarkan kegagapan ekosistem seni rupa dalam menentukan “nilai”.

Wacana pasar, tulis Farah Wardani, berkaitan dengan boom lelang dan karya seni awal 2000-an, dengan bagaimana sistem harga dan jual-beli seni rupa bekerja, yang terkadang bisa murni selera atau estetik, terlepas dari nilai wacana yang terkandung dalam isi pengkaryaan seni (sejarah, pesan sosial, pengetahuan, dan sebagainya), yang selalu silang sengkarut dengan “pasar wacana”, yaitu ketika nilai wacana juga dianggap bisa dinumerasikan dalam menentukan nilai harga. Perbincangan ini, biarpun marak didebatkan pada 2000-an awal, rasanya masih mendapat relevansinya hingga hari ini, dua dekade kemudian.

Dalam konteks perkembangan kerja budaya, catat Farah Wardani, seni rupa kontemporer pasca-Reformasi menegaskan satu ideologi yang sedikit-banyak menggabungkan warisan realisme sosial Sudjojono dengan “avant-gardisme” lokal seperti yang diusung Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB), yaitu bahwa seni rupa kontemporer memiliki semacam “tanggung jawab” sosial, politik, kultural, terutama dalam hal keterlibatan dengan problema nyata di masyarakat serta menjadi agen atau sarana perubahan yang lebih baik dalam masyarakat itu sendiri, melalui strategi visual, eksplorasi estetika dan medium yang tak terbatas.

Kemudian kecenderungan wacana artistik ini dibenturkan dengan realitas demokrasi di Indonesia yang masih sangat muda dan membentuk suatu ruang sosial dan politik yang menampung banyak benturan-benturan suara dari berbagai pihak. Kita kebanjiran organisasi masyarakat (ormas), serikat-serikat, atau perkumpulan-perkumpulan setelah Reformasi. Ormas politik, ormas agama, komunitas motor gede, perkumpulan nama serupa se-Indonesia, komunitas kultur pop, klub mancing regional, serikat buruh dan seterusnya.

Sampai Reformasi telah basi dan dikhianati hari ini, selama 25 tahun, seni rupa kontemporer menghadapi situasi kaotik kebebasan berekspresi itu. Situasi yang lebih kompleks dibandingkan dahulu. Belum lagi ditambah dengan kehadiran media sosial yang secara gokil mengubah pola kehidupan masyarakat secara menyeluruh, terutama setelah pandemi absurd kemarin. “Musuh-musuh” yang tadinya menunggal dalam Suharto dan kroni-kroninya, kini menyebar dan semakin tidak jelas.

Lantas, bagaimanakah posisi seni rupa kontemporer dalam masyarakat hari ini? Apakah yang harus dilakukannya dari “kerja yang terlalu keras” itu?

Farah Wardani dalam prolognya memberi empat pokok utama catatan untuk seni rupa kontemporer, yaitu: pemetaan ekosistem kerja seni rupa (dan bagaimana pemerintah turut bekerja sama di dalamnya), keterlibatan dalam kontestasi isu-isu yang berkembang di masyarakat, preservasi aset-aset budaya dan kemitraan pelaku seni dengan pemerintah.

Keempat catatan ini menuntut adanya kerjasama yang memperhitungkan kolaborasi interdisipliner dan pemerintah harus hadir dengan memfasilitasi platform dan dana abadi, juga penjangkaran praktik kreatif seni rupa dengan evolusi isu-isu multidimensi yang berkembang di masyarakat, juga integrasi arsip, serta, tidak terlewatkan pula pemaksimalan pengaplikasian pemahaman dan semangat Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam ekosistem seni rupa.

Rekomendasi-rekomendasi ini tidak akan mencapai keberhasilannya dengan ngedokem saja atau saling “tuduh” a la polisi skena. Seni dan budaya Indonesia, tulis Farah Wardani, masih kaya dengan independensi, kebebasan berekspresi, produksi sejarah dan pengetahuan, kearifan lokal, keterlibatan sosial, dan kreativitas. Semua itu yang menyangga keberlanjutan seni rupa kontemporer dalam hidup bermasyarakat di negeri ini.

Buku ini adalah proyeksi cita-cita Farah Wardani tentang seni rupa kontemporer yang tidak hanya “bertahan” dan “berlanjut”, tetapi, juga mampu mendorong dirinya sendiri menjadi semacam pengetahuan publik yang berguna untuk mengembangkan wawasan masyarakatnya. Maka, jelas, melalui buku ini, Farah Wardani tidak mendikte keidealan ekosistem seni rupa, tetapi turut mengajak kita untuk bersama-sama merenungi masa lalu, masa kini, dan masa depan seni rupa kontemporer Indonesia. Ia bukan polisi skena. Begitulah kiranya.