Michael Ende dalam novelnya berjudul “Momo” menciptakan satu karakter kura-kura ajaib bernama Kassiopeia. Kura-kura ini memiliki kemampuan ganjil bisa melihat masa depan dengan durasi setengah jam. Dia bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan tulisan yang muncul di cangkangnya. Kassiopeia adalah kura-kura besar yang membantu karakter utama, anak perempuan bernama Momo, untuk melawan pasukan Tuan Kelabu yang mencuri banyak waktu masyarakat sehingga mereka tidak bahagia. Saat melihat pertunjukkan “ARIARIKURAKURAMATAMATA” yang naskah dan dramaturginya dibuat oleh Irwan Ahmett, saya langsung mengingat Kassiopeia. Dari novel tersebut, saya diajari satu hal berharga, “adu pelan” di tengah dunia yang mempertontonkan adu cepat.

Sebelum bercerita terkait pertunjukkan tersebut, saya ingin bercerita terkait ‘asbabun nuzul’ saya menontonnya. Sebulan sebelum pertunjukkan, pada 24 Juli 2025 lalu, Iwang (panggilan Irwan Ahmett) memberi kabar saya via WA yang mengatakan, “Halo isma barangkali ada waktu di Jakarta dan tertarik performance kita, tandain tanggalnya ya”, tulisnya sembari mengirimkan poster dengan warna dominan abu-abu, kuning, dan coklat. Poster itu berjudul “ARIARIKURAKURAMATAMATA: Yang Muncul Kala Tenggelam”. Pertunjukkan dilaksanakan pada 24.08.2025, dengan menampilkan para pancer (seniman/aktor yang terlibat) terdiri dari: Agata Megumi, Anton E. Girgis, Def Pinqi Febriansa, Dinar Pandan Sari, Henri Affandi, Irwan Ahmett, Ragil Dwi Putra, Teresia May, dan Tita Salina.

Mendapat kabar itu rasanya sungguh senang. Saya langsung menjawab, “Baik Mass.” Sudah lama sejak kuliah sekitar tahun 2015, saya mengenal artwork karya Irwan Ahmett bersama Tita Salina. Mereka memiliki pendekatan seni yang berbeda dengan seniman-seniman lain. Saya mengenal duo seniman ini lewat majalah random dari lemari yang berisi tumpukan berkas pers mahasiswa yang saya geluti dulu. Salah satu artikel di majalah itu membahas tentang karya Irwan Ahmett dan Tita Salina yang memanfaatkan toko kayu di pinggiran jalan, kemudian diubah menjadi titik kumpul untuk orang bercengkerama satu sama lain. Artwork ini diberi judul “Public Furniture” (2010). Saya yang membaca artikel itu langsung tertarik dan dalam hati punya niat kuat, “Suatu hari saya harus bertemu dua seniman ini!” Karya mereka seperti memberi energi dan imajinasi lain pada diri saya kala itu. Saya juga banyak membaca tulisan-tulisan terkait mereka di internet berkaitan dengan seni partisipatoris, yang mengajak masyarakat untuk terlibat dalam seni yang dipertunjukkan, tidak sekadar “menonton”.

Doa saya bertemu dengan keduanya terwujud pada tahun 2019 saat pertama kali merantau ke Jakarta. Saya bekerja di sebuah koperasi riset yang berbasis di Jakarta Selatan. Saat itu, saya menghadiri narasi performatif “35 Years at -33 metres” oleh Irwan Ahmett, Tita Salina, Hannah Ekin, dan Jorgen Doyle di Museum Sejarah Jakarta pada Minggu, 16 Juni 2019. Secara umum yang saya tangkap, pertunjukkan itu membahas terkait sejarah pemusnahan becak di Jakarta. Sebab becak tak selaras dengan transformasi Jakarta, yang dianggap kuno, terbelakang, jorok, penyebab macet, dan merusak identitas Jakarta. Yosh Azuma juga dengan sangat apik telah menulis terkait kehidupan para penarik becak serta kemusnahannya di Jakarta dalam tesis doctoral program dalam bidang Studi Pembangunan di Universitas Flinders. Penelitian tersebut kemudian dibukukan dengan judul, “Abang Beca: Sekejam-kejamnya Ibu Tiri Lebih Kejam Ibukota” (Pustaka Sinar Harapan, 2001).

Puluhan ribu becak yang menjadi sandaran hidup warga miskin ditumpuk, kemudian dilarung di Teluk Jakarta. Dalam buku Azuma, bahkan Soekarno tahun 1960an pernah berpidato di depan kaum Marhaen, “jangan menjadi tukang becak; paling tidak, menjadi seorang kuli, karena menarik becak adalah pekerjaan tidak bermartabat.” Pidato yang kejam. Ungkapan ini sangat berpengaruh, para pejabat juga menindaklanjutinya dengan mengatakan becak di Jakarta sebagai simbol keterbelakangan, sehingga perlu diceburkan ke laut. Bahkan Soeharto saat itu kerap merenungkan situasi politik dengan memancing di atas terumbu karang yang dihasilkan oleh tumpukan becak-becak yang dilarung. Iwang dkk lewat karyanya berhasil mengangkat kisah dan sejarah karamnya becak di Jakarta. Saya juga mengikuti prosesi pelarungan becak secara simbolis di Teluk Jakarta, yang seingat saya letaknya tak jauh dari Kampung Akuarium. Bagi Iwang dan Tita, pemusnahan becak merupakan upaya penekanan dan pengendalian terhadap rakyat miskin kota.

Semenjak mengenal mereka secara langsung, saya setia mengikuti pertunjukkan dan agenda-agenda seni yang dimotori oleh mereka, dari Sekolah Urbanis hingga pertunjukan terakhir yang saya ikuti berjudul “Menabur Benih 25 Jam untuk Palestina” yang dilaksanakan di Kantor ICW Jakarta pada tanggal 8-9 Maret 2025 lalu. Aksi solidaritas para seniman lintas sektor untuk Palestina dengan menampilkan karya dan pertunjukkan seni secara non-stop selama 25 jam. Acara ini menampilkan pertunjukkan yang khas dan punya sikap. Mereka adalah para seniman yang memiliki kegelisahan yang sama terkait Palestina. Para seniman dan kolaborator ini tidak datang dari ruang kosong, tapi mereka telah menunjukkan rekam jejak (track record) mereka dalam membela Palestina lewat karya.

Tindakan ini juga linier dengan penguatan solidaritas, keberanian, harapan, bagi rakyat Palestina. Yang menarik, acara yang dilakukan secara insentif dan durasional ini mengajak seluas-luasnya partisipasi masyarakat, baik yang bisa hadir secara langsung maupun yang menyaksikan melalui platform online. Iwang melihat “benih” ini lebih punya keberlanjutan karena sifatnya yang menumbuhkan dan berbuah. Sementara itu, untuk waktu 25 jam atau durasional menjadi kritiknya dari banyak aksi-aksi sekarang yang selalu bersifat sprint. “Padahal kalau mau perubahan sosial yang signifikan rata-rata itu terjadi dalam bentuk ataupun aksi yang memakan waktu panjang, durasional,” ungkapnya.

Secara pribadi, saya kagum dengan ketahanan mereka melakukan dedikasi seni berjangka panjang yang bagi saya serupa anomali. Jika seni kebanyakan menekankan aspek keindahan khas-khas selera galeri dan pasar, Iwang-Tita mengambil aksis lain yang saya bilang lebih marjinal, mengakar, perih, dan tak selalu indah. Iwang dan Tita bagi saya mampu memanfaatkan ruang langka yang dimiliki seniman: menjadikan seni sebagai jembatan antarmanusia, bukan sekadar pamer karya. Suatu hari ketika saya berkunjung ke rumah kediaman keduanya untuk wawancara terkait fenomena urban dan pekerja di Jakarta, saya bertanya pada Iwang terkait apa genre seni yang digelutinya? Apakah seni teater, seni rupa (grafis), atau lainnya? Jawaban yang saya ingat, dia sendiri kesusahan menggolongkan genre seninya apa. Namun yang pasti, dia tak mau mengkotak-kotakkan jenis seni tertentu. Dia mencari strategi seni lain yang belum banyak dieksplor.

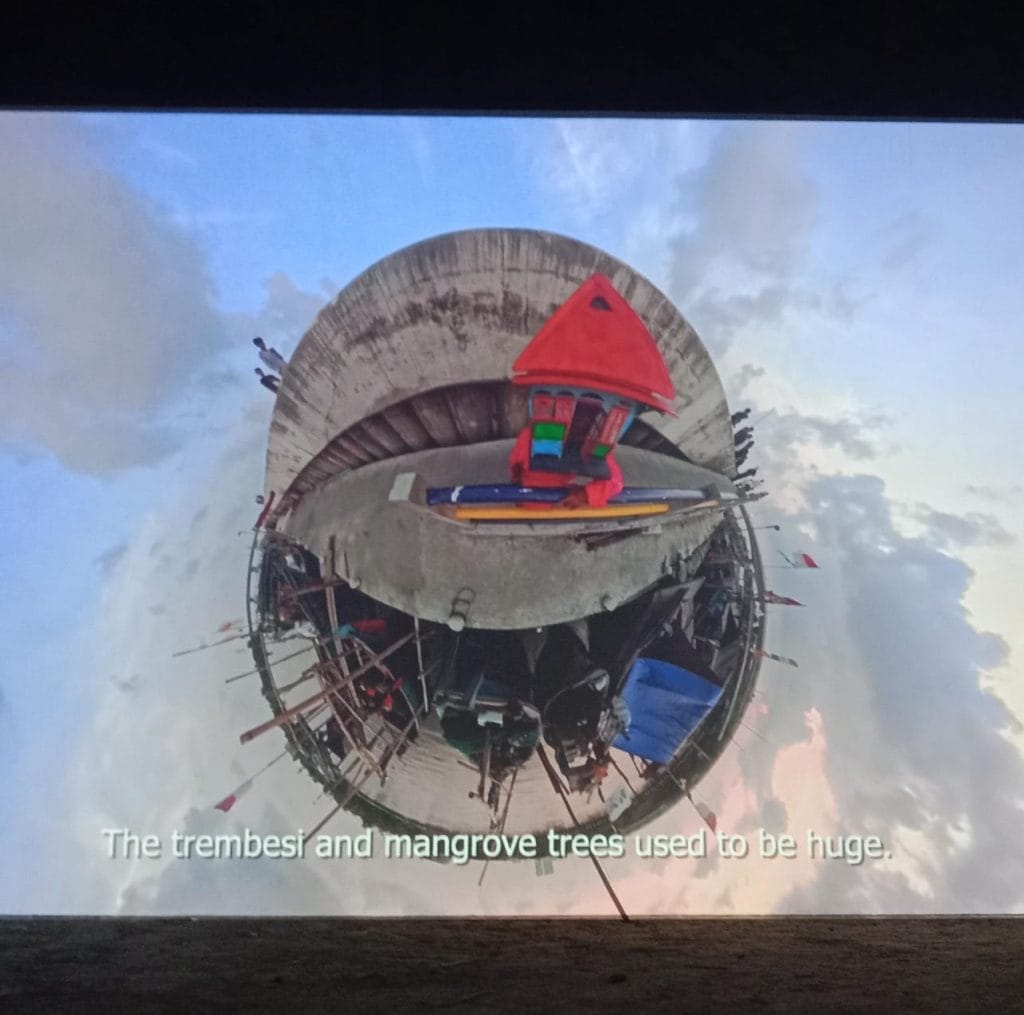

Hal ini pula yang saya temukan ketika menghadiri pertunjukkan ARIARIKURAKURAMATAMATA di Kampung Dadap. Secara administratif, kampung ini terletak di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kamal Muara yang ada di Jakarta Utara. Dulunya, Kampung Dadap merupakan tanah rimbun pepohonan seperti trembesi, mangrove, dan area rawa. Sungai Dadap dulunya juga rumah untuk para kura-kura. Muara sungainya juga menjadi pertemuan air asin dan tawar yang dijaga oleh para leluhur di sana. Dulu masih jarang penduduk, air di sana sehat, rumah jarang, hidup berjalan lambat. Namun semunya berubah saat pembangunan yang tak berlandaskan keadilan berjalan.

Prosesi “ARIARIKURAKURAMATAMATA”

Minggu, 24 Agustus 2025, Jakarta bercuaca cerah. Dari kos di Jakarta Pusat, saya menuju titik kumpul bus di daerah Kuningan beserta para peserta yang lain untuk menuju tempat acara di Kampung Dadap. Oleh panitia, rombongan dibagi menjadi dua kloter, saya berangkat menggunakan bus 1. Perjalanan sampai ke Kampung Dadap sekitar 1 jam. Di dalam bus, kami juga dibagikan buku katalog pertunjukkan yang berisi tulisan para seniman dan pihak-pihak yang terlibat yang ditulis dengan dua bahasa—peserta ada yang dari luar Indonesia. Saya menghabiskan buku itu sekali duduk. Usai membaca buku itu, entah kenapa, alasan saya untuk hidup lebih panjang meningkat. Saya menemukan harapan-harapan lain yang terasa sublim mengena hati saya akan kehidupan yang terkadang terasa porak poranda (kaliyuga) ini.

Hitungan saya secara kasar, ada lebih dari 100 peserta yang mengikuti pertunjukkan. Panitia lewat WhatsApp pada Minggu pagi juga membagikan pada kami dua rekaman berjudul “Mantra Kura-Kura” dan “Ziarah Utara” untuk diperdengarkan selama perjalanan. Rekaman itu telah saya dengarkan sebelumnya di kos. Memasuki area kampung, saya seperti merasa berada di tempat yang tak asing. Saya merasakan dejavu pernah ada di tempat serupa. Saat saya tinggal di Semarang, saya sempat mengeksplorasi pesisir Semarang dengan vibes yang serupa. Melewati jalan khas kampung, kami tiba di sebuah tanah yang lapang, dengan bekas bangunan-bangunan yang seperti terlantar. Bangunan-bangunan itu serupa berada di sebuah kompleks, dengan tembok-tembok yang kusam, ukiran vandal tergambar di beberapa tembok, dan kebanyakan kosong tak ditempati warga.

Setelah rombongan di bus 1 dan 2 berkumpul, panitia memberikan kami arahan dan kami berjalan menuju kawasan tanggul laut. Di sana kami melewati rumah-rumah warga yang terlihat seperti habis kebanjiran, jejak abrasi yang masih terlihat, sisa-sisa reruntuhan bangunan, bau kerang hijau melintas, aroma banjir dan lumpur, dan sesekali udara laut semilir membelai wajah. Burung-burung camar melintas. Ketika naik ke atas tanggul laut, kami bisa melihat senja berwarna orange dari matahari yang berbentuk bundar berada di sisi Barat. Cahaya senja itu menyambut kedatangan kami dengan sinarnya yang hangat. Cahaya keemasan itu memantul di atas laut, menorehkan bayangan semu pada air muara yang berwarna hitam. Udang, ikan, dan makhluk akuatik lainnya pun rasanya bakal gerah hidup di perairan butek seperti itu. Di atas tanggul itu, kami diajak menunggu kedatangan kura-kura.

Ada warga sekitar yang sedang bersantai, melaut, atau anak-anak yang sekadar bermain di area tanggul. Di sana juga diterbangkan layang-layang berbentuk rumah dengan ekor bertuliskan ARI ARI KURA KURA MATA MATA. Sesekali suara pesawat terbang yang mengarah ke Bandara Soetta lewat di atas kami. Iwang menggambarkan kondisi ini dengan kalimat, “langit yang dirobek mesin jet”. Suaranya yang menggelegar besar perlahan mulai mengecil hingga akhirnya senyap.

Kami menunggu ketibaan kura-kura yang menjadi focal point setelah matahari benar-benar tenggelam dan langit mulai berwarna abu-abu. Usai Magrib, kura-kura raksasa seukuran dua sampan nelayan dijejerkan berjalan pelan. Dari jauh tampak seperti kue nastar besar warna hitam atau serupa batu kali yang merambat melewati jembatan yang dua sisinya dihiasi lampu-lampu memanjang berwarna merah dan putih. Rasanya, jembatan itu serupa dunia lain yang memisahkan antara Kampung Dadap dengan salah satu kawasan elite Jakarta, Pantai Indah Kapuk (PIK) yang tersohor dengan kehidupan mewah dan mahalnya. Keindahan jembatan yang didesain dengan selera kiwari itu seperti mengejek rumah-rumah bedeng warga kampung. Dari atas tanggul, tanpa teori ndakik-ndakik apa pun, kita bisa melihat ketimpangan dengan jelas. Dalam temaram usai Magrib, saat mendekat dan semakin dekat, saya mendapat kesan kura-kura itu hidup. Kura-kura itu ternyata memiliki kaki dan kepala yang bergerak-gerak. Mengiringi perjalanan kura-kura itu, saya mendengar suara serupa perkusi yang ditabuh menghasilkan suara “dung, dung, dung”.

Para peserta juga dipersenjatai dupa warna merah. Hio itu dinyalakan untuk menyambut kura-kura yang hendak mendarat di tepi tanggul. Perlahan, saya mulai memahami fungsi hio, selain untuk menghalau nyamuk-nyamuk yang datang secara sporadis di sekitar lokasi, juga untuk menciptakan suasana khusyuk, simbol meminta restu/doa leluhur, dan menebar rasa harum ketika kura-kura datang. Setelah diperhatikan dengan saksama, kura-kura besar itu ternyata berisi para seniman yang akan melakukan performance. Satu per satu mereka keluar dari perut kura-kura. Salah seorang ibu memimpin dengan membawa kendi kecil yang sering kita jumpai untuk wadah ari-ari. Kura-kura besar itu dari pelayaran hendak dikirab melewati kampung. Ia dinaikkan dengan bantuan warga dan nelayan setempat menggunakan bambu-bambu panjang. Setelah benar-benar mendarat, kura-kura itu pun dijunjung dengan tenaga banyak orang. Terkadang ia kesusahan melewati portal, terkena kabel listrik, atau atap-atap rumah warga setempat.

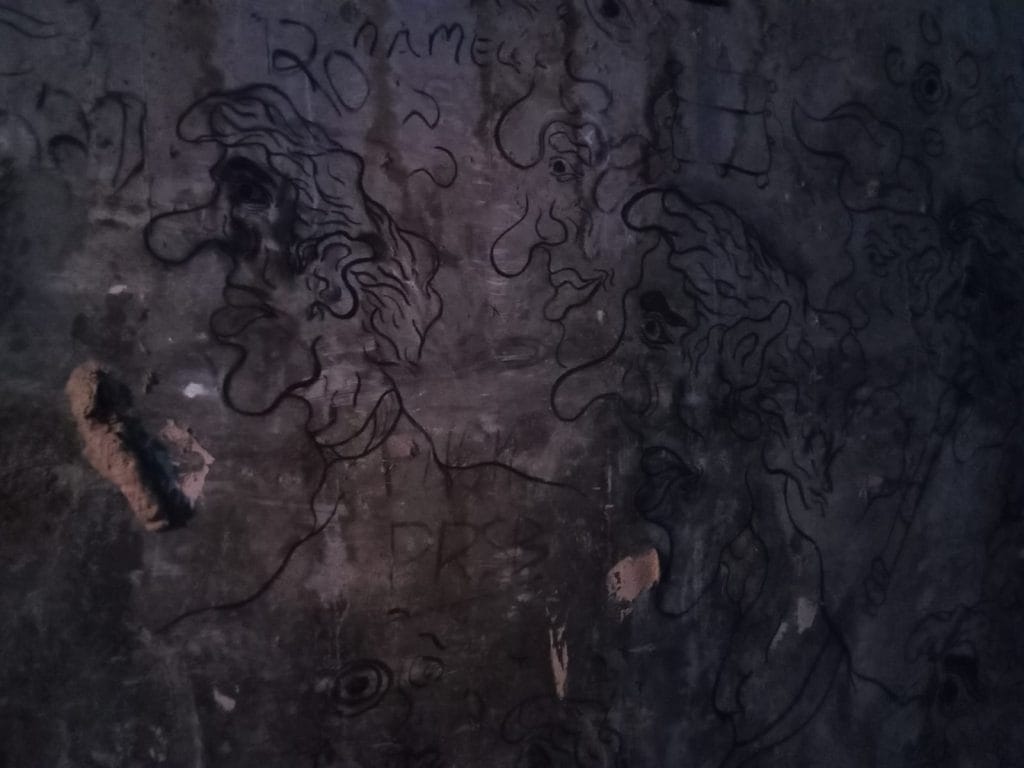

Perlahan tapi pasti, kura-kura itu mengarah ke sebuah ruangan kosong di kompleks bangungan-bangunan sepi tempat kami tiba pertama kali. Kami sampai di Gudang Pameran. Kura-kura itu didudukkan dalam kondisi terbalik. Posisi ini disengaja karena ingin menunjukkan bagaimana ketika kita melihat dunia yang terkutuk ini dalam kondisi terbalik. Laut di atas, langit di bawah, dan yang muncul dari kondisi itu menurut Iwang adalah kegilaan. Gudang Pameran itu secara suka-suka saya sebut dengan Studio Mali. Pasalnya, di ruangan itu terdapat karya-karya lukisan dari seniman warga setempat bernama Mali yang diduga menderita skizofrenia. Dari katalog, saya mendapat informasi Mali berdarah Bugis. Hanya dua orang yang bisa berkomunikasi dengan Mali, sang ibu dan adiknya sendiri. Dari keluarga Mali, Iwang mendapat izin untuk mengajak Mali bergabung dalam pertunjukkan ARIARIKURAKURAMATAMATA.

Tembok-tembok dalam ruangan itu telah menjadi kanvas yang digambar Mali dengan imajinasi-imajinasinya. Gambar itu dibuat dengan media arang, pensil, pulpen, spidol, dan pusparagam alat gambar lainnya. Dia menggambarkan berbagai bentuk hingga kata-kata. Dia melukis konstelasi gambarnya dengan figur misterius: tubuh manusia, wajah, huruf-huruf aneh, garis-garis majemuk yang luwes dan dinamis. Tentang Mali, saya tertarik saat Iwang menulis, “Barangkali perasaan depresiku di masa lalu (mungkin juga masih ada hingga kini) menjadi jembatan yang menghubungkan aku dengan kesendirian Mali—kesendirian yang sakral namun liar dalam lanskap brutal.” Entah kenapa, melalui kalimat ini, saya juga ikut merasa terhubung. Ada kelindan yang kadang aneh untuk dijelaskan.

Di bagian tengah, juga ditampilkan film “Wong Balik Wadon Pungkasane”. Di film ini diceritakan tentang kisah Mak Item dengan keluarganya. Dia menjadi perempuan satu-satunya dari Kampung Dadap yang pernah bekerja sebagai nelayan. Tubuh Mak Item menyimpan jejak luka terkait penggusuran, banjir rob, yang membuatnya menua dengan tangguh. Ia menceritakan bagaimana ingatan dan kenangannya akan seni bertahan di tengah kehidupan yang rentan. Ucapan Mak Item yang paling membuat saya berkesan saat menonton, “Binatang saja punya kandang, apalagi manusia.” Saya seperti tertampar mendengarnya. Mak Item dan suaminya semacam memakai helm berbentuk rumah. Film itu dengan detail memperlihatkan kondisi yang dialami si ibu ketika banjir tiba, bagaimana kehidupannya ketika banjir, dan bagaimana mereka bertahan hidup. Juga dijelaskan tentang sejarah Kampung Dadap, serta konflik status tanah warga setempat yang belum jelas sampai sekarang.

Film itu juga dibuat saat rumah Mak Item dan keluarga tengah mengalami kebanjiran. Seluruh ruang dan barang-barangnya tergenang air, airnya pekat berwarna cokelat, sampah campuran bangkai binatang mengambang. Juga, diperlihatkan saat banjir surut. Mak Item hidup bersama keluarganya sambil merawat anak-anak ayam (piyik) yang masih kecil-kecil. Piyik-piyik itu berlari kesana-kesini di tanah yang terlihat suker. Kondisi ini mengingatkan saya dengan rumah nenek dulu di desa. Di Studio Mali itu juga ada instalasi maket rumah. Di luar gudang juga ada pertunjukkan pancer dari Henri Affandi yang seperti membuat tembok dari tumpukan kantong berisi pasir. Tumpukan itu seperti dibuat benteng yang mengurung si seniman.

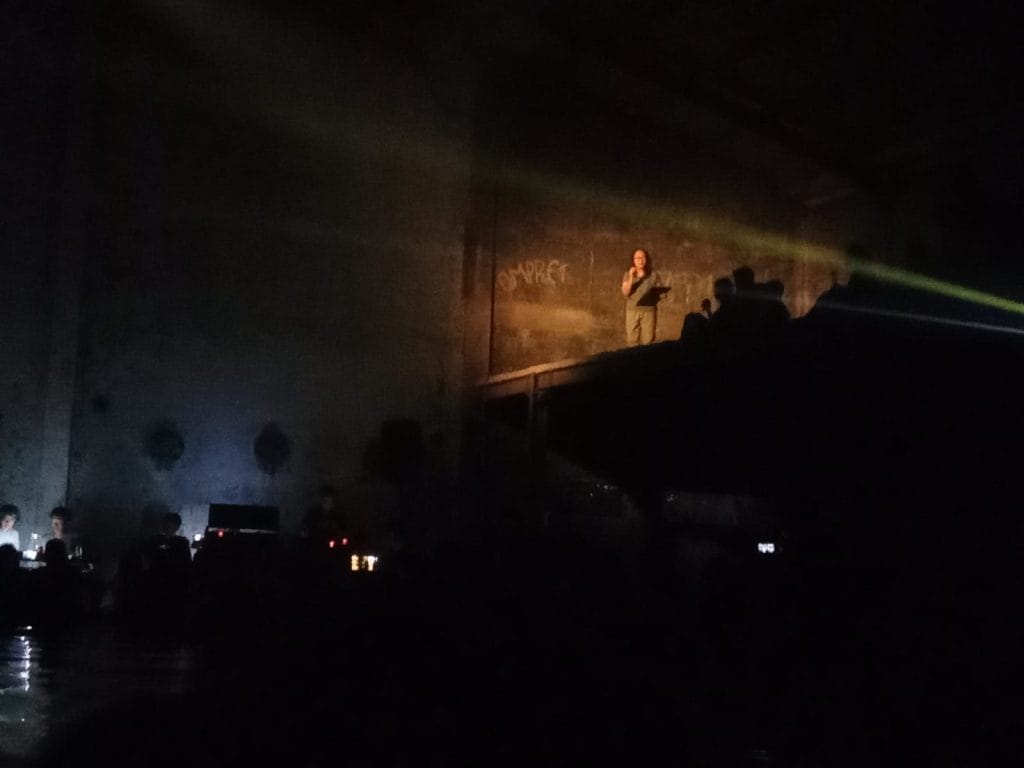

Usai dari Studio Mali, kami menuju ruang sebelah yang juga sangat luas di Gudang Pertunjukkan. Ruangan bergaya industrial itu berbentuk persegi panjang dengan tembok tampak berwarna abu-abu. Di tengahnya ada kolam memanjang lumayan besar yang menjadi panggung utama seniman tampil. Secara arsitektur, void ruangan itu cukup tinggi, kita juga bisa melihat tangga lain yang menuju mezzanine ruangan yang digunakan oleh salah satu pancernya untuk melakukan deklamasi. Jauh di atas kolam juga dipasang dua lukisan karya Ella Wijt. Lukisan ini bergambar pohon trembesi dan beton yang terinspirasi dari kisah leluhur setempat yang kehilangan rumah, setelah pohon trembesi terakhir di sana ditebang tuntas. Di tengahnya ditampilkan sorotan LCD bertuliskan judul pertunjukkan “ARIARIKURAKURAMATAMATA: Yang Muncul Kala Tenggelam” (The Placenta, The Turtle, The Spy: What Rises from the Sunken).

Pertunjukkan diawali dengan Irwan Ahmett yang mengelilingi pinggiran kolam sembari membangun komunikasi dengan penonton. Dia berkeliling hingga sampai di bawah sorotan LCD yang menampilkan satu garis horizontal berwarna kuning dengan latar hitam. Garis ini mengingatkan saya dengan garis dalam elektrokardiogram saat pasien menghembuskan nafas terakhirnya. Di sana, Iwang mengeluarkan air seni yang merembes dari celananya, tiga orang bocil (bocah cilik) yang duduk di depan saya bilang dengan spontan, “ngompol, ngompol,” kata mereka. Sementara seorang ibu warga setempat yang berpakaian daster, yang duduk tak jauh dari saya melihat pertunjukkan dengan wajah seperti bertanya-tanya.

Saya mencoba mengartikan maknanya melalui metabolisme tubuh kita sehari-hari. Membuang air seni menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Rata-rata, orang buang air kecil sekitar 6-8 kali sehari tergantung dari asupan dan aktivitas yang dikerjakan. Urin sendiri merupakan proses penting tubuh dalam memproses pembuangan zat sisa dan racun dari tubuh. Sisa metabolisme, racun, zat-zat yang tak dibutuhkan tubuh dari aliran darah dikeluarkan melalui urin. Sebagaimana urin, semakin pekat warnanya, maka semakin tidak sehat atau tubuh tidak terdehidrasi dengan baik; begitu juga dengan perairan di pesisir Dadap, semakin perairan di sana berwarna hitam pekat, menjadi simbol jika ekosistem di dalamnya tidak sehat.

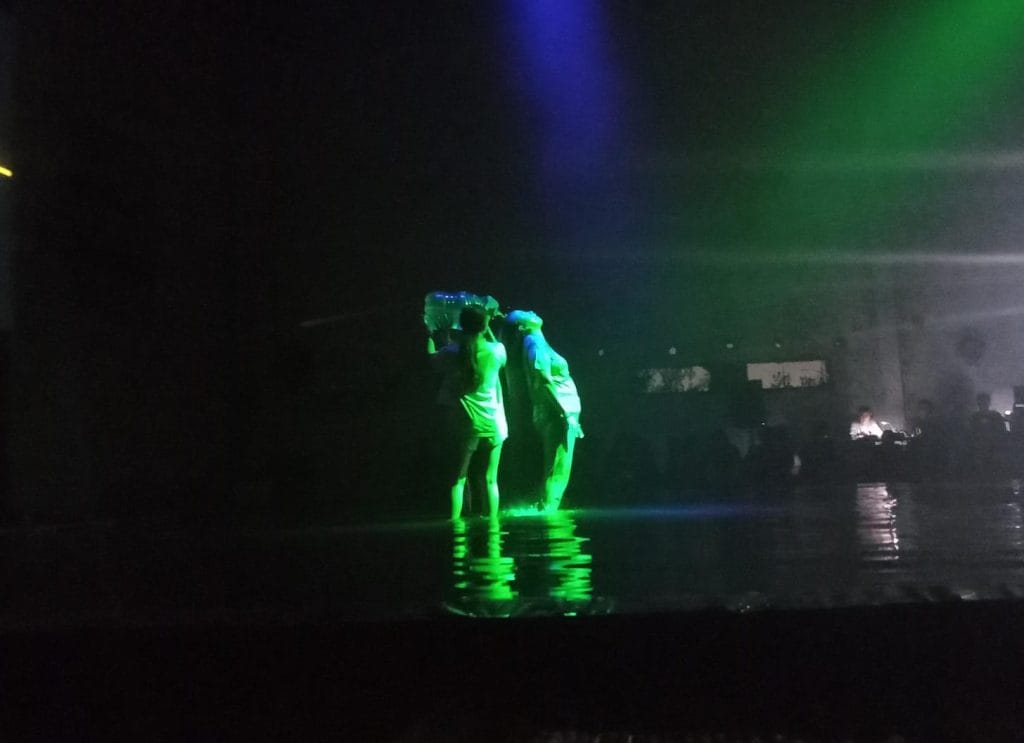

Pertunjukkan kemudian dilanjutkan dengan munculnya Tita Salina yang memasuki panggung bersama ibu-ibu pembawa kendi ari-ari. Tita dari kendi itu menghembuskan ari-ari yang udaranya disemburkan ke penonton yang duduk di berbagai arah. Dilanjutkan dengan deklamasi dari Dinar Pandan Sari dari atas mezzanine. Selanjutnya, aksi dari para aktor lainnya yang mengguyurkan air galon ke seluruh tubuh. Juga dilanjutkan dengan kedatangan Ragil Dwi Putra dengan membawa serupa umbul-umbul bambu yang di beberapa cabangnya tergantung sampah. Representasi bambu ini tidak dipilihnya secara serta merta, tapi dari hasil risetnya di sekitaran perkampungan nelayan yang banyak ditemukan bambu. Bambu ini banyak fungsinya, dari untuk membuat rumah, jembatan, hingga penanda. Bambu itu juga menampilkan berbagai kode kultural.

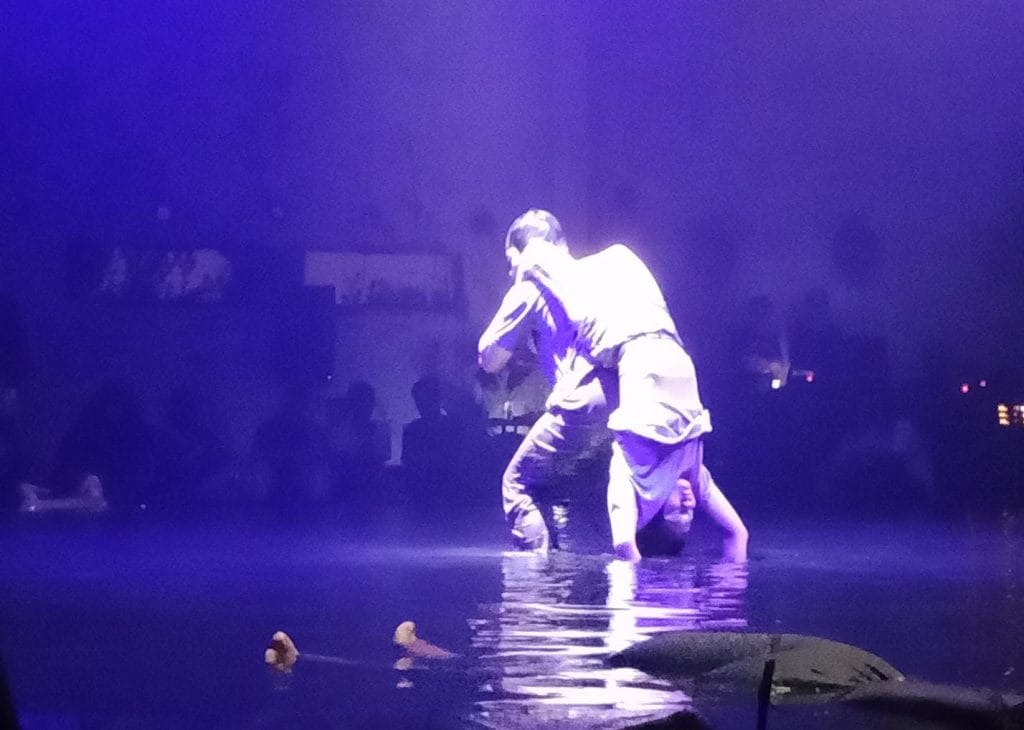

Di sisi lain, para penari berdiri di antara para tubuh pancer lain yang tenggelam. Para penari ini merespons temuan riset dan data yang menghasilkan olah geraknya sendiri. Seperti yang ditulis Emma Colven dalam katalog pertunjukkan, dia menulis bagaimana data dan raga menjadi representasi para penari. Riset dalam pertunjukkan ini juga mendapat dukungan dari King’s College London, seperti data kenaikan permukaan air laut, data pola cuaca. Para peneliti mengkritik data saja tak cukup untuk membuat perubahan dan kita butuh pendongeng yang diwakili oleh penari. Kolam yang ditampilkan juga seperti representasi dari cara seniman untuk mengurai banjir di Jakarta.

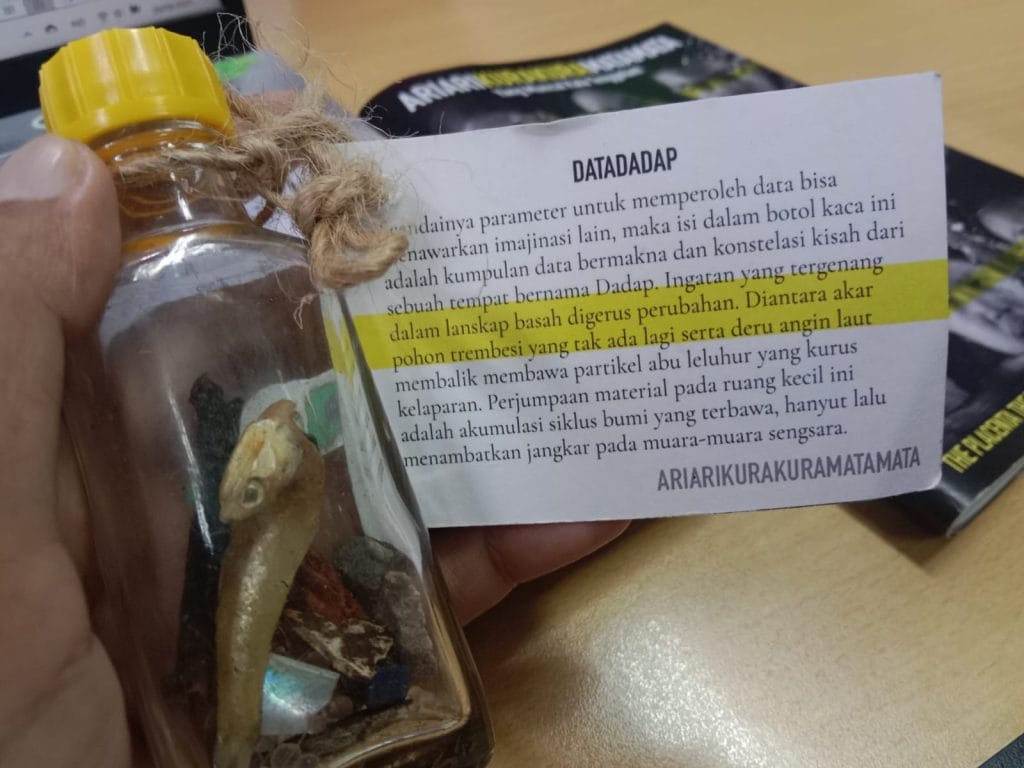

Dan saya sungguh meminta maaf karena di tengah jalannya pertunjukkan, saya sekitar tiga puluh menit harus mengalihkan fokus saya yang lain ke pekerjaan. Sebab mendadak saya diberi tanggung jawab pekerjaan. Saya harus menyelesaikan tulisan yang butuh langsung dikerjakan saat itu juga. Ya, beginilah realita pengalaman saya dalam menonton. Saya kembali fokus saat pertunjukkan olah tubuh dari Agata Megumi. Bagi saya tariannya sangat indah, lentur, luwes, dan saya hanya bisa melongo melihat bagaimana tubuh bisa jadi sarana penyampai pesan yang handal. Saya tak bisa 100 persen mengartikan gerak tarian para aktor, tapi saya bisa merasakan perasaan getir yang para aktor bawakan. Juga ada deklamasi lagi dari Dinar Pandan Sari. Kemudian, diakhiri para aktornya seperti, saya tidak tahu apa sebutannya, tapi dalam imajinasi saya tampak seperti melakukan tarian kecak. Kaki mereka bergetar seperti detak yang cepat dan masing-masing seperti membuat gerakan memutar. Gerak kaki para pancer di atas tanah itu seolah juga menegaskan bahwa tanah punya daya spiritual: ia perlu disapa lewat detak kaki, sebagai ritual penghormatan pada tradisi, hasil bumi, serta kehidupan yang dikandungnya. Lalu, ada semacam manifesto, para kru dan panitia yang membagikan botol kecil berisi kepada beberapa penonton, dan berakhirlah pertunjukkan.

Saat kami pulang, para peserta di dalam bus menuju titik kumpul akhir, para peserta diberikan oleh-oleh yang diberi judul “DATADADAP”. Cendera mata itu berbentuk sebuah botol minyak telon bening bertutup warna kuning berisi seekor teri, pecahan kerang, biji tanaman, kayu kecil, batu khas, akar trembesi, partikel abu leluhur, hingga benang warna putih yang menyerupai jaring nelayan. Semua terakumulasi menjadi parameternya sendiri yang unik dan khas.

Nasib Kehidupan Pesisir

Dalam tradisi Jawa, kita mengenal “sedulur papat limo pancer”. Filosofi ini mengajarkan jika manusia tidak lahir sendiri, tetapi ditemani oleh empat “saudara gaib” dengan diri sendiri yang sejati sebagai pusat (pancer). Empat saudara itu terdiri dari: kakang kawah (air ketuban), adi ari-ari (plasenta), getih (darah), dan puser (tali pusar). Namun, bukan pancer khas Jawa, pancer yang diambil Iwang merupakan nama yang dirinya ambil dari mitos angka sembilan di kultur setempat, sebagai kompas yang lebih jujur daripada peta negara. Satu pesan yang saya tangkap dengan sangat kokoh dari pertunjukkan ini, “menjadi lamban adalah bentuk perlawanan.” Judul “ARIARIKURAKURAMATAMATA” merupakan kodifikasi yang dia temukan saat riset ziarah utara yang dilakukan oleh Iwang dan Tita. Kura-kura tak bisa hidup di lautan yang penuh sampah dan miskin dengan oksigen. Warna laut yang hitam juga menunjukkan hal itu. Kura-kura menjadi metafora untuk melambat dari hiruk pikuk yang ada. Kura-kura itu dibuat oleh para artisan nelayan setempat. Area pesisir dalam pertunjukkan ini juga merupakan simbol dari ari-ari. Ketika ari-ari yang menjadi simbol pesisir rusak, maka kehidupan di sekelilingnya juga ikut terganggu.

Dalam tulisannya berjudul “Underprivileged Gen Z Pesisir Dadap”, Teresia May dan Selira Dian menulis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) menjalankan proyek tanggul sepanjang 4,8 kilometer di pesisir Dadap dengan dalih mengatasi banjir rob. Sebab proyek itu, tanah warga yang sudah hidup puluhan hingga belasan tahun di sana dibeli murah. Misal warga yang sudah tinggal 19 tahun bangunannya hanya dihargai Rp12.200.000 (mirisnya harga ini dianggap sudah yang paling tinggi). Belum lagi, proyek jembatan juga membawa dampak ekologi dan ekonomi yang tak main-main. Paku bumi di dasar laut membuat ikan-ikan tangkapan nelayan kabur, rute nelayan lebih panjang dengan biaya solar lebih mahal, sementara hasil tangkapannya tak setara dengan ongkos yang dikeluarkan.

Sementara itu, nelayan yang kehilangan mata pencarian di laut dipaksa menjadi orang-orang darat yang bekerja di sektor informal. Warga kesusahan mencari kerja, mereka bekerja pada usaha-usaha yang bergaji kecil, tak terpenuhi hak-hak dasar, tak terlindungi secara hukum, dengan jam kerja yang tak menentu. Persis seperti yang dikritik Muchtar Habibi dalam bukunya “Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran” (Marjin Kiri, 2016). Saat kuliah di Jogja dulu, bersama tim majalah persma, saya dan kawan-kawan pernah berdiskusi dengan Habibi terkait nasib pekerja sektor informal di Indonesia. Salah satu bahasan yang saya ingat, Habibi memberikan ilustrasi menarik. Pekerja sektor informal seperti berada di sebuah lautan luas, sementara pekerjaan di sektor formal seperti pulau kecil yang tak semua orang bisa masuk ke pulau tersebut. Para pekerja sektor informal berlomba menuju pulau tersebut. Mereka bahkan untuk dieksploitasi saja harus mengantri, bahkan membayar!

Dari pertunjukkan ini, saya seolah disuguhi wacana kritis terkait parade ketimpangan dan bagaimana kita secara akbar memang digiring untuk “memunggungi laut” dalam waktu yang sangat lama. Laut sejak dulu hanya jadi subordinasi daratan saja, imajinasi kita akan laut kerdil, tanpa ada progres, meskipun kita dicap sebagai bangsa maritim; negara yang ditaburi pulau sana-sini serupa kismis di atas sebongkah roti. Kegagapan dalam mengartikulasikan dunia maritim yang belum tergarap dengan baik hingga sekarang tak hanya tampak pada bagaimana kebijakan hari ini tak ramah pada perairan, tapi juga bagaimana orientasi pembangunan berjalan. Ekonomi biru yang digadang-gadang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru memberi tembakan tak kasat mata tepat di kepala para nelayan-nelayan kecil dan masyarakat kecil yang sumber mata pencahariannya dieksploitasi. Bahkan dalam ranah bahasa pun kita memunggungi laut. Dahulu kata-kata “mudik” identik dengan aktivitas pelayaran laut, tapi belakangan bergeser maknanya menjadi prosesi pulang dengan kemacetan di jalan-jalan saat lebaran tiba.

Beranjak pada terma “mata-mata” (spy) dalam pertunjukkan ARIARIMATAMATAKURAKURA, “mata-mata” di sini dianggap sebagai pihak berseragam atau mereka yang memiliki otoritas, yang mengendalikan hajat hidup banyak orang. Mata-mata ini berhubungan dengan konsep hauntology yang dibahas oleh Derrida. Hauntology menggambarkan bagaimana masa lalu, baik itu trauma, ideologi, atau kenangan yang tak selesai, terus hadir dan membentuk diri kita di masa kini. Mata-mata juga menjelma pada data. Namun, di antara soundscape suara ombak, angin laut, burung camar, para pancer masih memberi kita harapan. Tak hanya otoritas, diri kita sendiri sebenarnya juga bisa menjadi “mata-mata” terhadap sistem yang dibuat serupa tai. Tentu ini menjadi perjalanan tak mudah akan banyaknya telik sandi yang perlu kita pecahkan secara pribadi maupun kolektif. Kita perlu memahami fakta, prinsip, konsep, operasi, formasi, hingga relasi. Namun, tanda-tandanya sudah jelas, upaya penyikapan secara berkelanjutan dan struktural ini yang lebih sulit, dan perlu dicari jalan keluar.

Dalam rekaman yang dibagikan pada peserta berjudul “Mantra Kura-Kura”, Tita Salina menarasikan kita terlalu sering mengabaikan sensorik tubuh dan menganggapnya biasa-biasa saja. Sesederhana, tengiknya polusi, udara bau, selokan yang anyir, pantai yang menghitam, sampah yang bertumpuk, pantai yang menghitam, sampah yang bertumpuk, sampai suara notifikasi dan suara abang penjual kue putu keliling yang jarang kita dengar lagi. Di antara hal-hal biasa ini ada mata-mata yang diselipkan, melenakan, dan menenggelamkan kita. Dan kita perlu kembali melihat pada tubuh sendiri, tubuh yang sangat mahir menyimpan memori, luka, dan derita. Kita perlu lebih sensitif mendengar jeritan tubuh sendiri seperti mengamati sudut rumah yang jarang kita tengok.

“Adakah yang lebih setia dalam hidup ini selain tubuh itu sendiri? Ia seperti tata surya lain yang hidup bersama aku, punya panggilan-panggilan intuitif yang absolut tak bisa diabaikan. Air seni, air mata, air mani, air keringat, air ketuban, air ludah, air liur, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air. Peluh yang muncul tanpa izin, trauma yang bersemayam menanti dibangkitkan dari sumsum tulang, rasa lapar yang mencakar pencernaan yang bekerja seperti mesin yang harus diberi energi,” kata Tita.

Sementara dalam rekaman “Ziarah Utara”, Tita bercerita bagaimana darah hitam keluar dari tanah yang mengangga. Selama tujuh tahun menyusuri area pesisir untuk mencari adik ari-arinya yang terlupakan, yang dia temukan justru kengerian akan jeritan alam, melalui lumpur hitam dan deretan sampah. Di bawah laut, Tita menemukan ari-ari yang bisa menari-nari bernostalgia tentang pulau-pulau yang tenggelam. Namun, ari-ari ini menolak untuk diadopsi karena berbagai alasan, seperti merasa trauma dan tidak bahagia, ketakutan kehilangan identitas, serta adanya kesedihan dan kemarahan yang tampak pada tanda-tanda alam.

Di pertunjukkan tersebut, Iwang juga mengkritik para seniman yang sekadar datang sebentar untuk kemudian pergi. Mereka tidak memahami bagaimana luka tanah, nafas tercekik yang dialami oleh warga. Para seniman ini jauh datang dari luar negeri, FOMO mengikuti tren “pasar seni ekologi” yang laris dibicarakan. Pengalaman instan mereka yang menghasilkan pengetahuan dangkal dan meromantisasi tragedi untuk melambungkan karier di negaranya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh para seniman Korea Selatan yang diceritakan Iwang. Apalagi jebakan tokenisme yang jelas-jelas menampilkan representasi dangkal terkait minoritas yang terpinggirkan. Mereka secara cherry picking menampilkan sedikit individu dari kelompok minoritas untuk memberi kesan positif dan menghindari kritik. Individu token di sini ditempatkan dalam kondisi yang sangat tidak memadai, tanpa dukungan sistem yang berarti apalagi berkelanjutan, yang diobjektifikasi untuk melahirkan citra, bukan substansi.

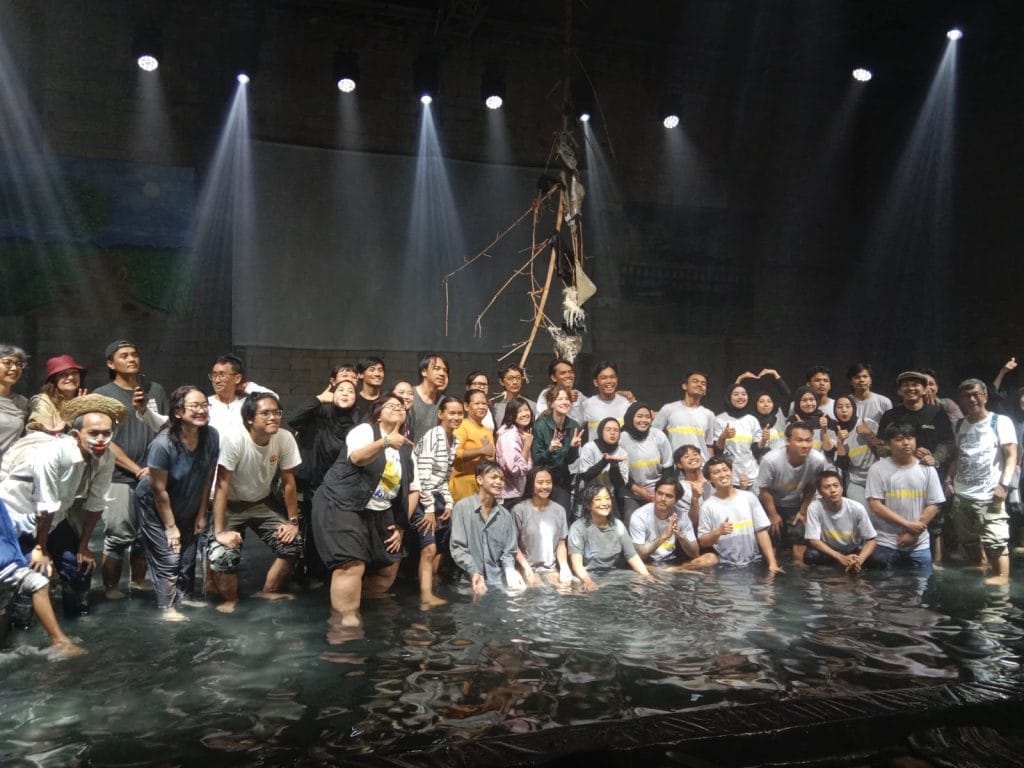

Akhirnya, pertunjukkan ini memberikan saya pengalaman pribadi yang berumur panjang dan sulit saya lupakan. Ikut menjadi bagian di dalamnya memberikan saya kesadaran lain akan manusia dan kehidupan. Masyarakat yang dilibatkan, ego antroposentrisme yang coba diminimalkan, dan perhatian pada renik-renik kehidupan pesisir seperti pelajaran sendiri untuk ditindaklanjuti. Sembilan pancer dalam pertunjukkan “ARIARIKURAKURAMATAMATA” dengan caranya telah berhasil menjadi juru bicara bagi para nelayan pesisir, para kura-kura yang tergusur kampung halamannya, juga kondisi kehidupan pinggiran kota yang selalu jadi korban pembangunan. Bagaimana pun, perjuangan kita untuk membuat kondisi pesisir menjadi lebih manusiawi masih menjadi ziarah sunyi dan tumpukan tirakat yang perlu dirintis hari demi hari.[]

Keterangan Pertunjukkan:

Judul Pertunjukkan: ARIARIKURAKURAMATAMATA: Yang Muncul Kala Tenggelam

Naskah & Dramaturgi: Irwan Ahmett

Pancer: Agata Megumi, Anton E. Girgis, Def Pinqi Febriansa, Dinar Pandan Sari, Henri Affandi, Irwan Ahmett, Ragil Dwi Putra, Teresia May, Tita Salina

Ilustrasi Musik: Tita Salina

Koordinator Panggung & Artistik: Yuda Samakta

Dokumentasi Foto & Video: Sunday Sereen (Yopie Nugraha, Rangga Aditiawan, M. Faizur Rahman)

Aerial: Irwan Ahmett, Yopie Nugraha, Asa Muhammad

VR: M. Faizur Rahman

Lukisan Trembesi dan Beton: Ella Wijt

Tim Artistik: Nana Asmani, Wartika, Suherman, Azhar Abu Bakar, Wahyu Sucipto, Kuswanto, Afham, Hanif, Ivan

Koordinator Lapangan & Artistik: Muthmainnah Ridwan Azis, Deddy Priadi

3D Layout Panggung & Pameran: Dimas Daffa Rizanto

Perlengkapan Lampu & Sound System: Aulia (Berkembang Bersama)

Kontributor Keahlian: Dr. Zahratu Shabrina, Dr. Emma Colven, Resilience Development Initiative (RDI)

Penjaga Ari-Ari: Bu Sofiah, Bu Ayu